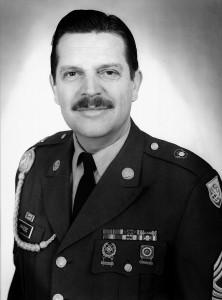

Ein Magdeburger auf einem anderen Kontinet. In der Folge des 2. Weltkriegs verlies Wolfgang Priebe seine Heimat und wanderte in die USA aus. Als amerikanischer Soldat war er zeitweise in Westdeutschland stationiert.

Von Wolfgang Priebe

Magdeburg erlebt Mitte der 30er Jahr e des 20. Jahrhunderts die höchste wirtschaftliche Blüte. Bis 1940 wuchs die Einwohnerzahl auf fast 350.000. Am 29. April 1935, mitten in diese Zeit hinein, wurde ich hier geboren. Gerhard und Edith Priebe hießen meine Eltern und wir wohnten in der Hohepfortestrasse 52, gegenüber des Eingangs zum Nordfriedhof (heute Nordpark). Den Nordfriedhof habe ich als großen Park mit gepflegten Rasen, Blumenbeeten und alten Bäumen in Erinnerung. Damals war er Ruhestätte für einige prominente Bürger. Als ich begann, mir vom Leben die Begriffe zu machen, war Deutschland längst im Krieg und der rankte bald sichtbar in mein Lebensumfeld herein. So entstand 1943 vor unserer Haustür, auf dem Areal des Nordfriedhofs ein mehrstöckiger Bunker.

Ich erinnere mich an Besuche bei Hella Rehse, der besten Freundin meiner Mutter. Die führte gemeinsam mit ihrem Mann ein Hotel gegenüber des Hauptbahnhofs. Mein Vater arbeitete damals am Breiten Weg. Auch da waren wir oft. Mein liebstes Ausflugsziel war der Herrenkrug mit seiner Pferderennbahn. Im dortigen Café bekam ich von meiner Mutter oft Torte oder Eiscreme. Als meine Mutter 1944 mit meiner Schwester schwanger war, erkankte ich an Masern. Der Arzt wollte mich ins Krankenhaus schicken, scheiterte aber an meiner Sturheit. Die Folge war, dass sich meine Mutter mit den Masern infizierte. Nun lagen wir beide im Krankenhaus und mussten fast jede Nacht bei den Bombenangriffen in den Luftschutzbunker flüchten. Später evakuierte man uns per Zug aufs Land. Zum Glück -das Krankenhaus wurde bombardiert. Nach unserer Entlassung sahen wir nur noch die Außenwände der ausgebrannten Gebäude. Schließlich verließen wir unsere Wohnung und suchten in Wolmirstedt Schutz. Gerade rechtzeitig, um vor den Bomben des 16. Januars zu fliehen. Unsere Straße in Magdeburg und unser Haus zerstörte der Feuersturm

In Wolmirstedt wohnten wir für kurze Zeit in einer Wohnung mit Wanzen. Im selben Haus residierte nach dem Krieg der KGB. Inzwischen fanden Luftangriffe der Alliierten nicht nur nachts statt sondern auch am Tage. Als die Bomber Richtung Magdeburg flogen beobachtete ich, wie sie von deutschen Fliegern angegriffen wurden. Ich konnte das von unserem Haus aus verfolgen. Mir war damals nicht klar wie tragisch diese Gefechte waren. Ich sah abstürzende Flugzeuge und Besatzungen, die sich mit Fallschirmen retten. Ich fragte mich, was mit ihnen nach der Landung geschehen würde, erfuhr aber nichts.

Dann kam endlich das Kriegsende. Im Keller sollten wir warten – die Amerikaner wären im Anmarsch. Auf einem Kirchturm von Wolmirstedt wehte eine weiße Fahnre. Die Nachricht machte die Runde, dass ein SS-Offizier mit seinen Leuten angekommen wäre und befohlen hätte, die Fahne wieder abzunehmen. Wir flohen aus der Ohrestadt und versteckten uns über Nacht in einem nahe gelegenen Wald. Auf dem Weg dahin sahen wir amerikanische Panzer, die mit ihren Kanonenrohre in unsere Richtung zeigten. Am nächsten Morgen durften wir zurückkehren, aber nicht in unsere Wohnung. Ein Offizier erklärte, dass die Wohnung für 24 Stunden gebraucht würde. Am Tag darauf kamen wir wieder, fanden auf dem Tisch Whiskyflaschen, einen offenen Fallschirm sowie Torten. Ein Offizier holte alles ab und schenkte uns den Fallschirm. Die Panzer-Besatzungen, die auf einem Feld neben unserem Haus rasteten, versorgten uns mit Essen.

Nach den Amerikanern marschierten englische Truppen durch die Straßen. Am folgenden Tag waren auch sie fort. Doch dann kam die Nachricht, dass die Russen kommen. Mit ihnen folgte eine schwere Zeit. Wir lernten, was Hunger war. Wurst, Butter, Margarine, Fleisch oder Milch existierten nur in Erinnerungen. Meine Mutter und Großmutter tauschten bei Bauern und auf dem Schwarzmarkt Schmuck, Porzellan und andere Sachen gegen Lebensmittel ein. Unser Hab und Gut reichte allerdings nur für kurze Zeit. Auf abgeernteten Feldern suchten wir Kartoffeln und anderem Essbaren. Am nächsten Bahnhof wollten wir Kohlen aufzutreiben, damit wir kochen konnten. Die Gleise waren in schlechtem Zustand und die Züge fuhren sehr langsam in den Bahnhof. Unter Angst kletterten meine Freunde und ich auf die offenen Güterwagen und warfen Kohle herunter. Bald wurden Lebensmittelkarten verteilt und wir mussten in langen Schlangen vor Geschäften anstehen. Wenn wir Glück hatten, bekamen wir etwas ab.

Mein Vater war aus Gefangenschaft geflohen und kehrte nach Hause zurück. Er fand Arbeit in einer Getreide-Kooperative. Bauern lagerten hier ihre Ernte zum Verkauf ein. Hier hatten wir auch Unterkunft. In Wolmirstedt gab es zunächst keine Schule für mich. Deshalb kam ich in ein Internat in Weferlingen, ein kleiner Ort, der an der Grenze zur DDR lag. Hier wurde viel über die Vorzüge des Kommunismus gesprochen, was bei mir Unbehagen auslöste. Damals konnte man noch heimlich die Grenze in den Westen überqueren. Meine Freunde und ich gingen an den Wochenenden auf die andere Seite. Zum Anfang ging alles gut. In Grasleben betraten wir einen Laden und sagten, dass wir aus der DDR kämen. Wir bekamen Süßigkeiten und Zigaretten. Doch beim dritten Versuch ging es schief – Wachtposten stoppten uns auf dem Rückweg. Glück im Unglück oder auch Verständnis: Die Grenzplizisten ließen uns laufen. Ich erlebte in Weferlingen, dass einige Schüler, die offen äußerten, dass sie den Kommunismus nicht leiden konnten, entfernt wurden. Das berichtete ich meinen Eltern. Schließlich durfte ich nach Hause kommen.

Bald entdeckte mein Vater Naziliteratur in unserer Post. Jedes Mal brachte er die Schriften zur Polizei. Keiner wusste, wer der Absender war. Dann wurde mein Vater beschuldigt, ein ehemaliger Nazi und Kriegsverbrecher zu sein. Bei einer Verhandlung im Rathaus wurde er verurteilt, dass er nie wieder in einer leitenden Stellung arbeiten dürfte. Als Arbeiter in einer Tischler Kooperative wurde er dann eingestellt. Die Organisation erledigte er. Ein Freund verriet, dass mein Vater am nächsten Morgen abgeholt werden sollte, weil er sich nicht an die Auflagen des Gerichts gehalten hätte. In derselben Nacht brachen meine Eltern mit meiner kleinen Schwester auf, um sich in die Bundesrepublik abzusetzen. Ich sollte nachgeholt werden und blieb bei meiner Grossmutter. Wieder warnte mich der Freund meines Vaters. Ich sollte abgeholt werden, um meinen Vater zur Rückkehr zu veranlassen. Obwohl ich krank war, packte ich meine Tasche, lief einige Kilometer zum Bahnhof eines Nachbarortes und fuhr nach Magdeburg. Hier nahmen mich Freunde meiner Mutter auf. Da ich kein Geld hatte bewarb ich mich beim Stadttheater um eine Statistenrolle. Dafür brauchte ich keine Papiere wurde sofort nach der Arbeit bezahlt. Bei jedem Auftritten war ich geschmickt und niemand konnte mich erkennen. Nach wenigen Wochen beschloss ich, meinen Eltern zu folgen.

In Weferlingen wollte ich die Grenze überqueren. Da kannte ich mich aus und nahm an, dass man dort noch nicht wusste, dass ich gesucht wurde. In der Weferlinger Polizeistation wurde mir ein Passierschein ausgestellt, damit ich mich in einer Tischlerei an der Grenze als Lehrling bewerben konnte. Alles klappte. Ich wusste, dass die Grenze damals aus zwei erhöhten Gleisen bestand. Das erste gehörte zur DDR. Das zweite zur Bundesrepublik. Ich lief, so schnell ich konnte. Am ersten Gleis angekommen, hörte ich von hinten aus dem Wald einen Halt-Ruf. Ich steig über das erste Gleis und über das zweite. Jetzt war es geschafft. Als 16-Jähriger war ich in der Bundesrepublik angekommen. Ein Bauer brachte mich zum örtlichen Pastor, dem ich meine Lebensgeschichte erzählte. Er gab mir Geld für den Zug nach Helmstedt. Aber ich wollte nach Hanau bei Frankfurt/M. zu meinen Eltern. Es war ein schwerer Weg. Ich fand das Café, in dem meine Mutter arbeitete. Sie war noch nicht da und ich eine Zeitung lesend am Tisch. Meine Mutter war baff erstaunt. Sie konnten mich bisher nicht nachholen. Mein Vater hatte sich auf dem Weg über die Grenze ein Bein gebrochen und meine Eltern lebten mit meiner Schwester in einem Schlafzimmer in der Wohnung eines älteren Herrn. Es gab nur zwei Betten und eine Heizplatte.

Wir fanden mithilfe von Freunden noch ein möbliertes Zimmer für mich und bald eine kaufmännische Lehrstelle in einer Fabrik für Industriediamanten. Ein Jahr hatte ich dort Arbeit bis die Firma verkauft wurde – der neue Inhaber meldete Bankrott an. Damit war auch mein Lehrgeld der letzten Monate weg. Meine Lehre konnte ich der Deutschen Ring Versicherung in Hanau fortsetzen und fand im Anschluß daran bei einer anderen Versicherung eine Anstellung. In dieser Zeit fand ich einen Kontakt zu Amerikanern. Ein schwarzer amerikanischer Heerespfarrer lud mich zum Besuch seiner Familie ein. Dort verbrachte ich häufig meine Freizeit. Der Pfarrer erklärte mir, dass der Weltrat der Kirchen Bürgen für politische Flüchtlinge suchen würde. Das wäre meine Chance, um in die USA auswandern zu können. Nach einer Beratung mit meinen Eltern bewarb mich. 1956 erhielt ich einen Brief von Bürgen, die mich in Chicago aufnehmen wollten. Ich fuhr nach Bremerhaven und kam mit dem Truppentransporter „General Langfitt“ nach New York City. Nach sieben Tagen auf See passierten wir die Freiheitstatue. Am nächsten Morgen kam der Zoll und Vertreter der Einwanderungsbehörden. Mit dem Zug ging es weiter nach Chicago. Ich war beeindruckt von der Weite des Landes. Am Chicagoer Bahnhof empfingen mich meine Bürgen. Beim YMCA erhielt ich ein Zimmer. In einer Firma, die Lastwagenanhänger reparierte und lackierte fand ich eine Anstellung. An Wochenenden war ich häufig bei Tanzveranstaltungen. An einem dieser Abende lernte ich einen deutschen Auswanderer kennen, der Wohnungen vermiete. So fand ich meine ersten eigenen vier Wände. Sechs Monate später erfuhr ich, dass junge Männer unter 26 ohne Staatszugehörigkeit zur Armee eingezogen werden könnten. Ich meldete mich im März 1957 freiwillig zum Heer und erhielt in Fort Hood, Texas, die Grundausbildung. Anschließend wurde ich zum Personalsachbearbeiter qualifiziert mit meiner Einheit nach Deutschland versetzt. Im Hauptquartier in Schwäbisch Gmünd bekam ichden Job eines Fahrer sund Dolmetschers für den Generalstab.

Eines Abends war ich in Uniform aus und forderte eine deutsche Frau zum Tanz auf. Sie war überrascht, dass ein Amerikaner so gut deutsch sprechen konnte. Für mich war die Begegnung Liebe auf den ersten Blick. Ein halbes Jahr später heirateten Gerda und ich. Im Oktober 2015 feierten wir unseren 57. Hochzeitstag. 1960 erblickte unser Sohn Mike im Nürnberger Militärkrankenhaus das Licht der Welt. 1963 folge die Geburt unserer Tochter Miriam. 1962 wurde ich wieder in die USA versetzt und arbeitete im Public Affairs Büro in Fort Sill in Oklahoma. Bereits drei Jahre später kam meine Familie und ich wieder nach Deutschland. Dieses Mal war ich in Gießen stationiert. Als Hauptmann war ich verantwortlich für deutsch-amerikanische Beziehungen, für die Vergütung bei Manöverschäden, Empfänge des Kommandeurs sowie die Verbindung zur deutschen Presse. Doch wie beim Militär üblich kam es wieder zu einer Versetzung. Diesmal ging es in die Panamakanalzone. Meine Familie folgte mir erst nach Monaten. Von dort aus erhielt ich einen Marschbefehl nach Vietnam – eine Trennung von meiner Familie für viele Jahre. Nach Vietnam war ich in Alameda in Kalifornien stationiert. Meine Frau und die Kinder musten so fünf Mal in fünf Jahren umziehen. Jedes Jahr wechselten unsere Kinder die Schulen. Für meine Frau war die Umzugspflicht nicht einfach – ein Nervenzusammenbruch bei ihr war die Konsequenz. Eines Tages erhielt ich einen Anruf aus Washington. Ich sollte wählen, ob ich nach Südkorea oder nach Deutschland wollte. Ich entschied mich für den zweijährigen Einsatz in Korea, weil in zwei Jahren meine Pensionierung anstand. Die Entscheidung meiner Vorgesetzten fiel anders aus und so reiste ich 1976 wieder nach Deutschland. Für den Einsatz in Frankfurt/M. wurde extra meine Dienstzeit verlängert. Hier war ich war hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Als 1979 eine weiter Verlängerung der Verpflichtungszeit anstand, bekam ich aus dem Hauptquartier in den USA die Ablehnung. Im Mai 1980 verließen wir Worms und flogen nach Boston, Massachusetts. Als wir am Frankfurter Flugplatz ankamen, erreicht uns die Nachricht, dass der Vulkan Mount St. Helens in Washington ausgebrochen war. In New Hampshire erlebten wir, wie Asche vom Himmel regnete. So landeten wir schließlich in Seattle, im Bundestaat Washington mit zwei Kindern, neun Koffern und einem Hund. Nach zwei Tagen ging es weiter nach Olympia, der Hauptstadt des Bundesstattes.

Nach meiner Entlassung aus der Armee fand ich zunächst eine Beschäftigung als Busfahrer, informierte mich aber weiter über offene Stellen. Schließlich fand ich eine Anstellung bei der Landesregierung, wo ich zunächst am Besucherempfang in Tacoma arbeitete. Ein halbes Jahr später wechselte ich in ein Büro in Olympia. das Zeitalter der Comupter brach an: Nach erfolgter Prüfung als Office Manager bekam ich den Posten als Verwaltungsleiter für 13 Büros im Westen des Landes Washington. Zu den Aufgaben zählte auch die Sicherheit von Seniorenheimen. Mein größter Erfolg während der siebeneinhalbjärhigen Amtszeit war die Beschaffung finanzieller Mittel, um Pflegern mit dem Einsatz moderner Technik die Arbeit beim Patiententransport oder beim Baden zu erleichtern.

Ende April 2000 stand meine Pensionierung an. 2013 verkauften wir unser Haus und mieteten in Olympia ein Haus mit zwei Schlafzimmern und Garage in einer Seniorenwohnanlage. Hinter unserem Wohnhaus habe wir auf der Terasse eine Satelliten-schüssel installiert, um deutsche Fernsehprogramme zu empfangen. In Olympia gibt es sogar einen deutschsprachigen Stammtisch, der sich monatlich trifft. Einige Teilnehmer haben wie ich in der US-Armee gedient. Ansonsten stöbere ich oft im Internet, lese Bücher, Magdeburg Kompakt, treffe Freunde, verbringe Zeit mit meiner Frau und interessiere mich für Politik.

Ende April 2000 stand meine Pensionierung an. 2013 verkauften wir unser Haus und mieteten in Olympia ein Haus mit zwei Schlafzimmern und Garage in einer Seniorenwohnanlage. Hinter unserem Wohnhaus habe wir auf der Terasse eine Satelliten-schüssel installiert, um deutsche Fernsehprogramme zu empfangen. In Olympia gibt es sogar einen deutschsprachigen Stammtisch, der sich monatlich trifft. Einige Teilnehmer haben wie ich in der US-Armee gedient. Ansonsten stöbere ich oft im Internet, lese Bücher, Magdeburg Kompakt, treffe Freunde, verbringe Zeit mit meiner Frau und interessiere mich für Politik.

(Der Text des MAGDEBURG-KOMPAKT-Lesers Wolfgang Priebe wurde für die Veröffentlichung redaktionell bearbeitet.)